在极端寒冷环境中,冻伤问题不仅是个体健康与生理机能的挑战,更是影响部队整体战斗力与战略适应性的关键因素。冻伤的五大机制——血管收缩、组织冰晶形成、微循环障碍、神经传导受阻以及继发感染风险,不仅改变了战士个体的体能和心理状态,也对战斗行动的组织方式、补给系统的设计以及长期作战的持续力产生深远影响。本文将以这五大机制为核心,探讨其对战斗策略适应性和部队生存能力的多层次影响。从战术执行的精细调整,到部队整体机动与生存保障,再到心理韧性与组织效率的再塑造,冻伤机制在极寒战场的作用既隐蔽又巨大。通过从四个方面展开深入剖析,本文将全面阐述冻伤机制对战斗环境的塑造力量,并在总结部分揭示其对未来极寒条件军事行动的启示与借鉴价值。

1、战斗机动与身体限制

冻伤的五大机制直接作用于战斗个体的身体机能。例如,血管收缩和微循环障碍会造成战士手脚僵硬、反应迟缓,从而降低武器操作的灵活性和战术动作的速度。冰晶形成和神经传导受阻会进一步削弱精细动作的协调性,导致在战斗中易出现失误,这些因素对高机动性作战提出了严峻挑战。

随着冻伤加重,部队整体机动性受到制约。人员受伤不仅减少了有效兵力,还迫使部队在行动设计上考虑更多休整和补给点,降低了突袭和机动的效率。这种限制会迫使指挥官在制定战术时更注重短时高效和低消耗,而非长期消耗战。

此外,冻伤机制对个体的身体限制也会影响武器装备的运用。例如,在神经受损和血液循环受阻情况下,士兵难以熟练操作需要高精度控制的装备。由此可见,冻伤不仅是医学问题,更是军事战略中的“隐形杀手”。

2、战术适应与环境交互

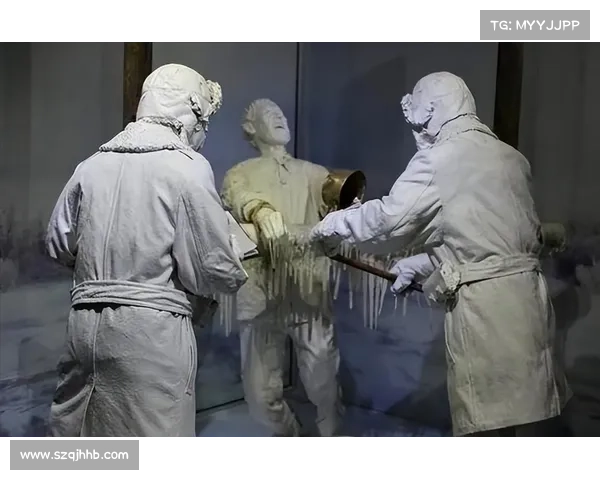

在极寒战场上,冻伤机制推动了战术的适应性调整。血管收缩与组织冰晶形成使得部队必须选择避开长时间暴露在低温环境的战斗形式,从而更倾向于采用短时突击、快速集结与解散的战术方式。这种战术调整实际上改变了部队对地形、时间和节奏的依赖。

冻伤机制也要求部队与环境进行更深层次的交互。微循环障碍与神经传导受阻带来的风险,使得部队必须利用地形进行隐蔽与保温,例如借助山体、森林等天然屏障,减少冷风直袭。同时,作战计划中必须加入更多保温、防冻的环节,如设立临时取暖点,增加物资储备与转运效率。

战术适应还体现在对敌对行动的利用上。若敌军因冻伤机制而出现大规模减员或机动性下降,己方可通过灵活机动的部队对其形成战术包围与打击。由此可见,冻伤机制不仅限制部队自身,也能在一定程度上塑造战场主动权。

3、后勤补给与医疗保障

冻伤机制对后勤补给的压力极其明显。血管收缩与微循环障碍导致战士体能消耗加剧,需要更多的高热量食品与保暖物资,这直接改变了补给结构。物资运输与分配的频次和效率,成为确保部队生存能力的关键要素。

医疗保障方面,组织冰晶形成与继发感染风险的存在,使冻伤不仅仅是短期伤害,更可能发展为长期致残问题。这要求部队在后方建立更完善的医疗救护系统,包括及时输送伤员、配置防冻药物与抗感染药品,从而降低战斗人员的减员率。

补给与医疗的紧密结合也体现在战术层面。若补给不足或医疗保障不力,部队可能被迫缩短作战周期,甚至失去在极寒环境中持续作战的能力。因此,冻伤机制推动后勤与战斗一体化设计,使得保障环节成为制约战术选择的核心因素。

4、心理韧性与组织效能

冻伤不仅是生理困境,更是心理考验。血管收缩和神经传导受阻带来的剧烈疼痛与麻木感,会加剧士兵的恐惧与焦虑,降低其战斗意志。心理韧性的不足会进一步削弱部队在极端环境下的凝聚力与执行力。

当冻伤导致减员与伤残增加时,部队的组织效能面临挑战。指挥官需要面对人员流失、战斗编制频繁调整的压力,战斗序列的频繁变动容易影响整体战斗节奏和战术连贯性。这种情况对领导力和士气的考验极其严峻。

PA真人然而,若部队能够建立起有效的心理辅导机制,并通过战友间的互助来强化凝聚力,冻伤机制反而可能成为提升组织韧性的一种磨砺。心理适应与组织效率的提升,能够在一定程度上抵消冻伤机制带来的负面影响,为部队生存和战斗提供坚实保障。

总结:

综上所述,冻伤的五大机制对战斗策略适应性与部队生存能力的影响,既表现在个体身体机能的削弱,也体现在战术调整、后勤补给与心理韧性等多维度的深层次变化。它既是制约因素,也是推动军事创新和战术变革的重要驱动力。

未来的军事行动若要在极寒环境中保持优势,必须建立一整套应对冻伤机制的综合体系,包括医学预防、战术适配、后勤优化以及心理建设。唯有如此,部队才能在恶劣环境中延续生存力与战斗力,形成真正意义上的战略适应性优势。